Бутерброд с икрой для Янки Купалы

Малоизвестные и секретные эпизоды из биографии поэта.

Рано ушедших гениев мы не представляем стариками! Янка Купала погиб, когда ему оставалось до 60-летия чуть больше недели. Разве это возраст для поэта? Щеголеватый, элегантный мужчина с умным, с легкой грустинкой, взглядом смотрит с последних фотографий. А может, и с небес — ведь 7 июля 2012 года мы отметим его 130-летие.

Роковая Павлинка?

Ах, отведите чопорные взгляды — поэт имеет право на любовь! Даже, если ему не ответили взаимностью.

И звали эту первую любовь Павлинка. Ей едва исполнилось 17, ему 29, когда они впервые встретились. В старинном Вильно, куда оба приехали искать лучшей доли. Но он уже был достаточно знаменит, а она, простая девушка из Будслава, только поступала в гимназию. Помчалась, сдав экзамены, похвастаться знакомым. А навстречу…

«Мне открыл дверь молодой мужчина. Он был в жилете, рукава белой рубашки закатаны, высокий твердый воротничок от манишки подпирал подбородок, светлые волосы, еще мокрые, гладко причесаны», — так сама Павлина Мядёлка описала первую встречу.

Про поэта она была наслышана — и даже читала его стихи. Поэтому ожидала увидеть мрачного гения. А тут — галантный красавец с шутками: много ли в Вильно красивых девушек? «Насупившись, я все время молчала, недовольная шутливым поворотом беседы».

Вновь они встретятся уже в Петербурге, в 1912 году. Местом сбора станет квартира профессора Бронислава Эпимах-Шипилы, где по вечерам Купала будет читать свои новые стихи и поэмы. А потом и пьесу под красноречивым названием «Паўлiнка».

Надо ли спрашивать, кому он предложил сыграть в ней главную роль?

Но вот досада: юная красавица, лишь недавно впервые побывавшая в настоящем театре, не умеет целоваться.

Вечером к ней домой зашел Купала. Засиделся допоздна. На следующий день снова явился. И тут до Павлинки дошло:

— Ты что, приходишь учить меня целоваться? Обойдусь без твоих уроков!

Рассердившись, она так отыграла премьеру, что утонула в овациях. А потом — в объятиях автора пьесы. Провожание закончилось посиделками, на которых оба «долго еще делились своими переживаниями». Такое вот целомудренное признание — в мемуарах, вышедших в свет в середине 1974 года скромным тиражом в 5 тысяч экземпляров. Сама Мядёлка свою книгу «Сцежкамі жыцця» уже не увидела: умерла 13 февраля 1974 года.

Может, и к лучшему, что не увидела. В маленькой, как молитвенник, книжице — сплошные многоточия. Постарались цензоры — оставили лишь «идейные» факты. Например, как арестовала Павлину польская дефензива в 1920 году в Минске. Как сидели в тюрьме с мужем — эсером Томашем Грибом. Когда они успели пожениться, почему вскоре разошлись — в мемуарах ни слова.

Зато уцелела крохотная, как легкий вздох, ремарка: в 1917 году Павлина неожиданно узнала, что Янка обвенчался 23 января 1916 года в Москве с ее закадычной подружкой — Владей Станкевич…

Мемуары Мядёлки заканчиваются 20 мая 1925 года, когда она, чудом избежав ареста в Латвии, получила визу СССР и «впервые ступила на советскую землю».

В жизни и исповеди было продолжение — надолго засекреченное.

Мядёлка устроилась на работу в минское издательство. Говорят, Купала помог. Летом 1930 года приехала в Москву подлечиться. «18 июля, часа в три ночи, послышался громкий стук в двери с черного хода» — арест! Один из друзей показал на допросе, что она состоит в антисоветском «Союзе освобождения Беларуси».

«На протяжении десяти дней каждый вечер меня привозили на Лубянку, держали там всю ночь, а утром, часов в 7—8, отвозили снова в Бутырку.

Подписывала все, что подсовывали», — сделает горькое признание Мядёлка.

Ее на диво быстро выпустили, отправив в ссылку в Казань. А в 1932-м разрешили вернуться в Москву и работать учительницей в 27-й школе.

Злопыхатели на основании этих фактов сделали вывод: Мядёлка сдала поэта. А потом подтолкнула его к пропасти.

Я спрашивала архивистов, музейщиков, родственников Павлинки: неужели Прекрасная Муза могла погубить Поэта?

Нет, — был единодушный ответ.

Моя душа радостно с ним согласилась.

Забудь осетрину! Марш реквизировать хлеб и сахар!

Даже суровые цензоры иногда попадают под обаяние прошлого!

И не вымарывают в чужих мемуарах призрак чудесных вечеров 1912 года! На квартире у хлебосольного профессора Эпимах-Шипилы!

Когда Купала заканчивал там вдохновенную читку своих новых строк и смолкали задорные споры, мудрый профессор приглашал молодежь за стол.

«I чаго тут толькi не было! Iкра чорная i чырвоная, асятрына i балык, шынка вараная i вяндлiна вясковая, грыбкi марынаваныя i рыжыкi салёныя — ды цi пералiчыш усё, што вабiла нашы вочы i дражнiла галодны страўнiк!»

Даже гении, страдающие за народ, в такие мгновения беззаботны, как дети!

«Праз хвiлiну выбягаюць з кухнi Купала i пляменнiк прафесара Гагалiмскi з талеркамi, вiдэльцамi i нажамi ў руках, а за iмi ўздагон Пясецкая, гаспадыня прaфесара, сцёбаючы iх ручнiком, скручаным у круцель. Хлопцы ўцякаюць, яна ганяецца за iмi вакол стала. Гледзячы на гэту сцэну, мы паспешна расступаемся, каб часам i нам не ўляпiла па шыi ручнiком, i ўсе смяёмся… Нарэшце садзiмся за стол i, выпiўшы па чарачцы вiна, бяромся за смачныя закускi».

Кто сказал, что вкушать деликатесы — унизительно для поэта?

А вот унижаться ради хлеба насущного?

А ведь пришлось — сразу после революции.

Мало кто знает: 1 июля 1918 года безработный Купала смиренно хлопотал в Смоленске о должности… продовольственного агента. Просился «на службу в Подотдел хлебфуража Отдела снабжения Западной области». Уверяя: «Занятие это — моя специальность. Билет Смоленской биржи труда за №403».

Голодного поэта уважили — дали хлебную должностишку.

Но ремесло по изъятию чужого хлеба оказалось опасным. Сам Бог про это намекнул — чуть не прибрал к себе. Еще слабой от болезни рукой 6 августа 1918 года Купала вывел такие строки:

«23-го июля с.г. я был командирован Отделом снабжения Западной области в Курск и Курскую губернию за сахаром и другими продуктами. Пробыв в командировке несколько дней, я в дороге сильно заболел и, возвратясь домой, слег в постель. Болезнь моя оказалась дизентерией в сильной форме... Ввиду вышеизложенного отчет из командировки будет мною представлен при первой возможности, как только встану с постели и смогу вступить в исполнение своих обязанностей».

Судьба Янку хранила — выжил! В 1919 году после объявления БССР перебрался в Минск, устроился переводчиком в правительственный «Вестник», выходящий на белорусском, русском, польском и еврейском языках. А когда «Вестник» вскоре перешел только на русский язык, вновь оставшийся без работы поэт попросился на должность «заведующего библиотекой при Белорусском народном доме на Конной площади». Но вот досада: библиотекарям постоянно задерживали жалованье. И вместо стихов пришлось писать очередное прошение — о «належнай пенсіі». Только получил 540 керенок (!) — новая напасть: в начале 1920 года загремел с перитонитом на три месяца в земский госпиталь.

После допроса в ОГПУ — нож в живот!

Казалось бы, наконец грянуло счастье: рифмуй, не заботясь о хлебе насущном! В 1925 году Купале присвоили звание народного поэта Беларуси, назначив пожизненную пенсию.

Но когда в Беларуси счастье бывает долгим?

15 ноября 1930 года песняра вызвали на допрос чекисты — по делу «Союза освобождения Беларуси».

Суровая вышла беседа. Для начала пришлось покаяться.

«Кажется, в 1921 году мною было написано стихотворение «Перад будучыняй». Причиной того, что в нем ярко выразилась националистическая окраска, было то отчасти, что территория БССР была в то время только из шести уездов бывшей Минской губернии. К тому же презрительное отношение реакционных элементов населения к белорусскому языку и белорусизации способствовало такому настроению. Впоследствии, разумеется, мне и в голову не приходило написать подобное стихотворение.

В 1922 г. мною была написана пьеса «Тутэйшыя», в которой я задавался целью высмеять приспособляющегося чиновника и отобразить в шутливой форме некоторые моменты переходного времени. Пьеса эта была поставлена в театре наспех и непродуманно и прошла незаметно. Возможно, не все места в ней я и сам как следует оформил. Вообще, пьеса эта не удалась мне».

Но Купала не хочет подвести друзей:

«Кто бывал у меня? Бывали партийные и беспартийные. Из партийных — т. Жилунович, Чарот, Прищепов, Балицкий, Ульянов, Василевич, Стасевич, Шипила и др., из беспартийных — Некрашевич, Колас, Лесик, Ластовский и др. Что делали? Играли в карты (воза, преферанса), в шахматы, пили, закусывали, к тому же, как многим известно, я сам время от времени люблю выпить.

Бывали все у меня открыто, перед никем это не скрывалось, как и всюду между знакомыми водится. И я никак себе уразуметь не могу, чтобы такое обыкновенное явление, как посещение знакомых, в том числе и ответственных партийцев, считалось подозрительным и незаконным».

Он пытается воззвать к разуму чекистов:

«Писал же я 25 лет о Белоруссии не помещицкой, не кулацкой, а о трудовой, батрацкой, призывая к борьбе за лучшее будущее, за освобождение из-под ига капитализма и царизма. Такой упрек, как тот, что из моих произведений появляются иногда цитаты в дефензивной прессе Западной Белоруссии, является незаслуженным и может постигнуть любого писателя СССР. Ведь белогвардейская пресса самым нахальным образом перепечатывает русских советских писателей, и винить этих писателей не приходится».

А в конце — даже проливает бальзам на чекистские сердца:

«В заключение скажу, что, работая в советских организациях, я исполнял свои обязанности самым добросовестным образом, насколько позволяли мне силы и способности, сплачивая этим свой долг партии и Советской власти за предоставленную мне возможность жить и трудиться в СССР».

Он ставит дату: 15 ноября 1930 года. И подпись: Янка Купала.

А через пять дней, 20 ноября 1930 года, берет нож и вскрывает себе живот — в своем доме под тополем на улице Октябрьской, 36а.

Светлую «Эмку» сменил черный «Шевроле»

Купалу тогда спасли и выходили. Информация о попытке самоубийства народного поэта просочилась в западную прессу, вызвав сочувственный резонанс.

Похоже, власти это поняли и ослабили хватку. И даже сделали широкий жест: в 1935 году в честь 30-летия творческой деятельности подарили легковой автомобиль «ГАЗ М-1». Легендарную «эмку», вошедшую в советскую историю и покорительницей фронтовых дорог, и «черным воронком».

Правда, осенью 1939-го, когда начался поход Красной Армии в Западную Беларусь, светлую «эмочку» реквизировали. На военные нужды. Заодно и у Якуба Коласа, который также получил от властей подобный подарок.

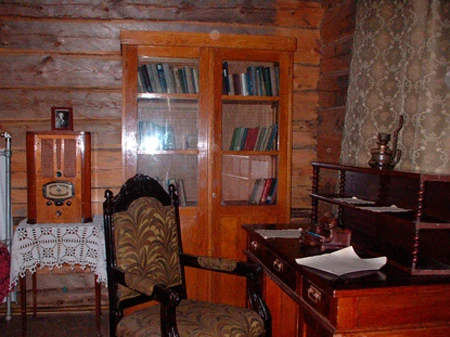

Кто и где угробил «эмки» поэтов, кануло в Лету. От купаловской остались лишь фотографии, до сих пор висящие в Левках, где расположен филиал музея поэта.

Причиненный автоущерб руководство страны вскоре возместило — выдало почти новенький черный «шевроле». Благо после присоединения западных областей появилось у советской власти много даровой техники и транспорта.

Кому принадлежал шустренький автомобильчик, детище американского автопрома, осталось тайной. Известно лишь, что прибыл он в наши западные области из Польши и был выпущен в 1937 году.

Комплектация доставшегося Купале экземпляра достаточно простая. Базовая, как говорят нынче. Но сделана настолько добротно, что не поржавела до сих пор.

Сам Купала за руль не садился — его всегда возил шофер. Хотя легенды о том, как лихо рулил по проселкам поэт, сердобольно подбирая окрестных попутчиков, в народе ходят.

В первые дни Великой Отечественной войны черный «шевроле» спас Купалу и его супругу Владиславу от верной гибели. Машин для эвакуации не хватало. Так что личный транспорт в горящем Минске оказался очень кстати. На нем поэт и покинул пылающий город, благополучно добравшись аж до Казани.

После войны стараниями Владиславы Францевны «шевроле» был возвращен в Минск.

Нынче он стоит в Левках.

Спасибо сердечным музейщикам: разрешили мне залезть внутрь этого легендарного автомобиля с номером знаком 57-20 БН и попытаться представить, что чувствовал в его салоне Купала.

Лично мне авто показалось малоприветливым и жестким.

Может, и Купала так думал, вспоминая незнакомого хозяина этого стального коня.

Праздновать 60-летие Купалы в СССР не собирались

В 1942 году двум песнярам-ровесникам Купале и Коласу исполнялось 60 лет. Янке — 7 июля, Якубу — 3 ноября.

Такие даты в СССР отмечались даже в войну.

Но если к юбилею Коласа страна готовилась, то к купаловскому, хоть он наступал раньше, нет. Вот доказательство — рассекреченная партийная хроника той поры.

14 апреля 1942 года на заседании ЦК КП(б)Б был рассмотрен вопрос «О проведении юбилея 60-летия со дня рождения — (так в тексте. — Прим. авт.) Народного поэта БССР Якуба Коласа (Константин Михайлович Мицкевич)». Создали комиссию, включив в нее среди прочих Янку Купалу.

Про юбилей самого Купалы — ни слова.

4 июня 1942 года в Казанский горком партии на имя председателя Верховного Совета БССР Н.Грековой пришла правительственная телеграмма: «Выезжайте вместе народным поэтом Белоруссии Янка Купала Москву Совнарком». Подпись: предсовнаркома Белоруссии Былинский. Купале выписывают командировочное удостоверение, выдают на расходы 2 тысячи рублей.

Пока он собирается в Москву, из газет приходят просьбы — посвятить юбиляру Коласу пару теплых слов. Как будто у Купалы не будет юбилея.

И только находящийся на Калининском фронте Петро Глебка 20 июня радостно сообщает: «Надыходзiць дата, пра якую нiхто з нас не мае права забыцца i дзеля якой трэба i лёгка дараваць усе свае дрэнные крыўды.

Я маю на ўвазе Ваш дзень нара-джэння, калi Вам стукне нi мала нi многа, а роўна шэсцьдзесят год. Абдымаю Вас, дарагi i мiлы Iван Дамiнiкавiч, i жадаю здароўя, шчасця i весялосцi. У нашай газеце мы мяркуем адзначыць гэту дату з усёй нашай шчырасцю, з якой мы заўсёды ставiлiся да Вас i ставiмся. Добра было б, калi б Вы падаслалi нам да гэтага дня верш альбо хоць некалькi слоў. Наша газета цалкам iдзе да партызан i да насельнiцтва акупiраванай Беларусi, i як радасна было б iм пачуць Ваша слова. Падумайце, дзядзька Янка, i няхай Вам пашле доля добрую i маладую Музу».

22 июня ЦК КП (большевиков) Белоруссии принимает решение созвать пленум Союза советских писателей БССР в первой половине июля 1942 года. На нем должен выступить Кондрат Крапива с докладом «О литературной деятельности Янки Купалы и Якуба Коласа (Мицкевича)».

Купала едет в Москву без жены.

И вечером 28 июня 1942 года при странных обстоятельствах падает в пролет лестницы гостиницы «Москва».

«Совершенно секретно»: разбился насмерть!

29 июня 1942 года, на следующий день после гибели Купалы, нарком внутренних дел СССР Берия получил спецсообщение, копии которого адресовались Сталину и Молотову. «28 июня в 22 часа 30 минут в гостинице «Москва» упал в лестничную клетку и разбился насмерть поэт Белоруссии Луцкевич Иван Доминикович.

Предварительным выяснением обстановки падения никаких данных, свидетельствующих о насильственной смерти или самоубийстве, не установлено.

Происшествию предшествовали следующие обстоятельства:

Примерно в 21 час Луцкевич был приглашен в комнату 1034 (10-й этаж той же гостиницы) к проживающему там председателю Союза советских писателей Белоруссии Лынькову… Луцкевич пришел в нетрезвом виде и с присутствующими еще выпил несколько стопок шампанского. Примерно в 22 часа Войтинская и Крапива из номера ушли и минут через 10 после них вышел Луцкевич.

Момент и обстоятельства падения Луцкевича никто не видел. Можно предполагать, что упал он с 9-го этажа, так как начиная с 7-го этажа в лестничной клетке обнаружены отдельные капли крови».

В этот же день первый секретарь ЦК КП(б)Б П.Пономаренко пишет Сталину, прося разрешения похоронить поэта за счет государства и установить пенсии жене и матери покойного.

Так что же стало причиной гибели поэта?

В последние годы было выдвинуто несколько версий случившегося.

Одна из них: в Кремле были недовольны пришедшей из оккупированного Минска вестью, что немцы переименовали Октябрьскую улицу в честь Купалы. Потому, мол, и предложили выступить 12 марта на сессии Академии наук с докладом «Белорусская интеллигенция в дни Отечественной войны». Даже специальную заготовку из ЦК КП(б)Б прислали. Чтобы Купала произнес такие слова: «Говорят, что улицу, на которой я проживал в Минске, они назвали моим именем. Тоже, видите, «уважают» писателя. Но будьте вы прокляты, кровавые выродки, за такое «уважение»!»

Эту гипотезу опроверг историк Иван Сацукевич, доказав: немцы не меняли название улицы Октябрьской, хотя действительно переименовали 135 из 350 улиц и площадей Минска.

Покойный архивист Виталь Скалабан придерживался несколько иного мнения: Кремль мог перепутать Луцевича и Луцкевича! Потому что немцы среди прочих переименовали улицу Толстого в Луцкевича, имея в виду не Купалу, а совсем другого белорусского деятеля. А кому-то в Москве могло показаться, что Луцкевич и Луцевич — одно и то же. Ведь даже в спецсообщении НКВД Купала пять раз назван Луцкевичем.

В своем рапорте чекисты доложили Берии, что следствие по гибели Купалы ведет военный прокурор Москвы. Однако никаких других документов по этому делу в «Особой папке» Сталина и Берии, как уверяют россияне, не обнаружено.

Вместо послесловия

В 1972 году в музей Купалы в Минске приехала седенькая худенькая старушка. Павлина Винцентовна Мядёлка привезла сюда свои материалы. Ей тоже очень хотелось знать, кто и почему погубил поэта. Старым музейщикам запомнилось, как, глянув в небо и закурив очередную папиросу «Беломор-канал», она сказала: «Скоро мы с Янкой встретимся на небесах». Кое-кому даже почудилось и еле слышное: «И там все узнаю».

И самое последнее.

Прости, дядька Янка, что писала этот материал не на белорусском языке. Хотелось сохранить дух и букву архивных материалов — а они в большинстве на русском языке.

Фото автора, из фондов БГАМЛИ (Белорусский государственный музей литературы и искусства) и из интернета.

Оцените статью

1 2 3 4 5Избранное